Web上の文章、たとえばブログでは「見出しが重要」とよく言われます。

そもそもですが「見出し」とはなんでしょうか?

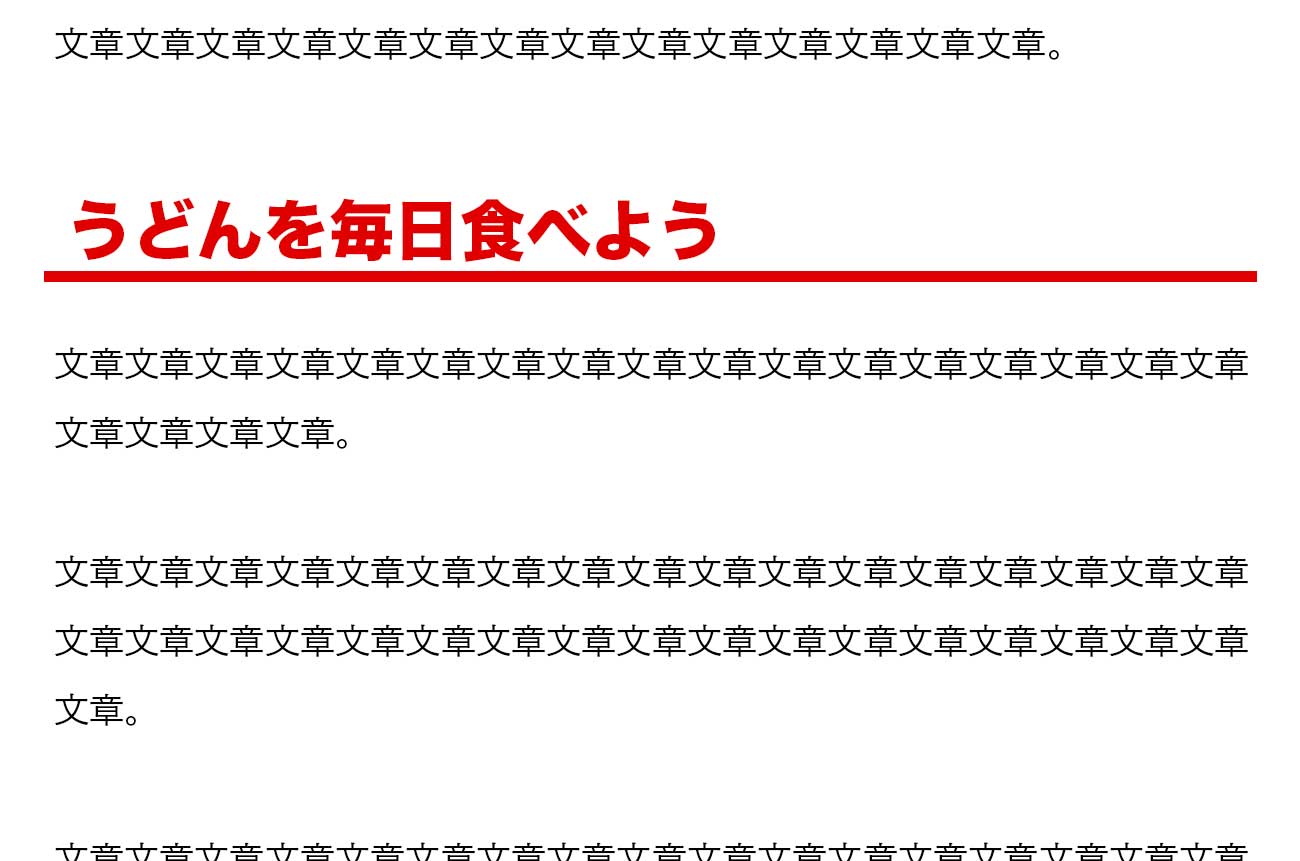

次の画像にある「うどんを毎日食べよう」の部分が見出しに該当します!

(※ ここではデザインの話ではありません)

ではなぜ「見出し」をを入れるのかについて、「見出し」使う理由を3つの視点で説明しますね。

読者目線での「見出し」を使う理由

まずは読者目線で「見出し」を使う理由についてお話しします。

シンプルにいうと、「見出し」は新聞の見出しと同じ役割です。

新聞を読むときは、文章をいきなり読むのではなく、まず「見出し」を目で追いますよね。

見出しから内容をパパっと把握し、興味をもったところの文章を読んでいくわけです。

つまり、読む前に文章を理解しやすくするのが見出しの目的です。

見出しがない文章の例

では、見出しがないとどうなるのでしょうか? あえて見出しを入れていない文章を見てください。

見出しがない文章の例

ブログを始めるときにはサーバーを借りる(=契約して年間でいくら……という形でお金を払う)ということが必要になってきます。先ほども書きましたが「サーバー」というのはブログを置いておく場所のことです。サーバー会社はいろいろありますが、安いサーバーとしてはロリポップ!が有名です。お次は「独自ドメイン」についてです。独自ドメインというのは自分だけのURL(ホームページアドレス)のことです。このブログで言うと……https://yossense.com/というアドレスですね。これを打ち込めばたどり着くので、ネット上の住所みたいなものです。独自ドメインを取得したあと、サーバーの管理画面に戻りましょう。サーバーで取得した独自ドメインを追加する作業をして、いよいよ、WordPressを、契約したサーバーに入れましょう。以前はめんどくさい方法で手動でインストールしていましたが、今ではサーバー側で「簡単インストール」というものを用意してくれています。

パッと見て、何が書いてあるかわかりますか? ムリですよね(笑)。

メリハリもない文章で、パッと見たときに必要以上に文章が多く見え、読む気がなくなります。

見出しを入れた文章例

では見出しを入れてみました。

見出しを入れた文章例

サーバーと契約する

ブログを始めるときにはサーバーを借りる(=契約して年間でいくら……という形でお金を払う)ということが必要になってきます。

先ほども書きましたが「サーバー」というのはブログを置いておく場所のことです。

サーバー会社はいろいろありますが、安いサーバーとしてはロリポップ!が有名です。

独自ドメインを取得する

お次は「独自ドメイン」について紹介します。

独自ドメインというのは自分だけのURL(ホームページアドレス)のことです。

たとえば「https://example.com/」というアドレスですね。

これを打ち込めばたどり着くので、ネット上の住所みたいなものです。

WordPressをインストールする 独自ドメインを取得したあと、サーバーの管理画面に戻りましょう。

サーバーで取得した独自ドメインを追加する作業をして、いよいよ、WordPressを、契約したサーバーに入れましょう。

以前はめんどくさい方法で手動でインストールしていましたが、今ではサーバー側で「簡単インストール」というものを用意してくれています。

どうですか? 見出しのすごさが伝わりましたか?

Google目線での「見出し」を使う理由

今度はGoogle目線での「見出し」を使う理由について紹介します。

「見出し(ここでは『見出しタグ[Hタグ]』と呼びます)」をきちんと入れておくと、検索結果での順位を上げたいときに有効なのです。

「Googleがこの記事に書いている内容を理解しやすい」というのが正しいですね。

たとえば「犬について」という記事なら、次のような見出しが想像できます。

- 犬ってなに?

- 犬の種類

- 犬の好物

- 犬の買い方

↑

これらの情報は「犬について知りたい読者」が知りたい情報ですよね?

こういうキーワードをきちんと「見出し」として設置すると、Googleが「この記事にはこういう情報を書いているのだな」と理解しやすくなります。

すると、そのキーワードを含むワードの順位が上がりやすいのです。

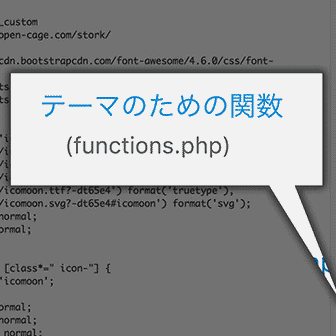

【重要】正式な「Hタグ」を使う

ではどうすればGoogleに「ここが見出し」ということが伝わるのでしょうか?

それは「見出しタグ(Hタグ)」を使います。HTMLでは<h2>や<h3>のように表記されるコードです。

間違っても、太字や大きい文字で代用しないでください。

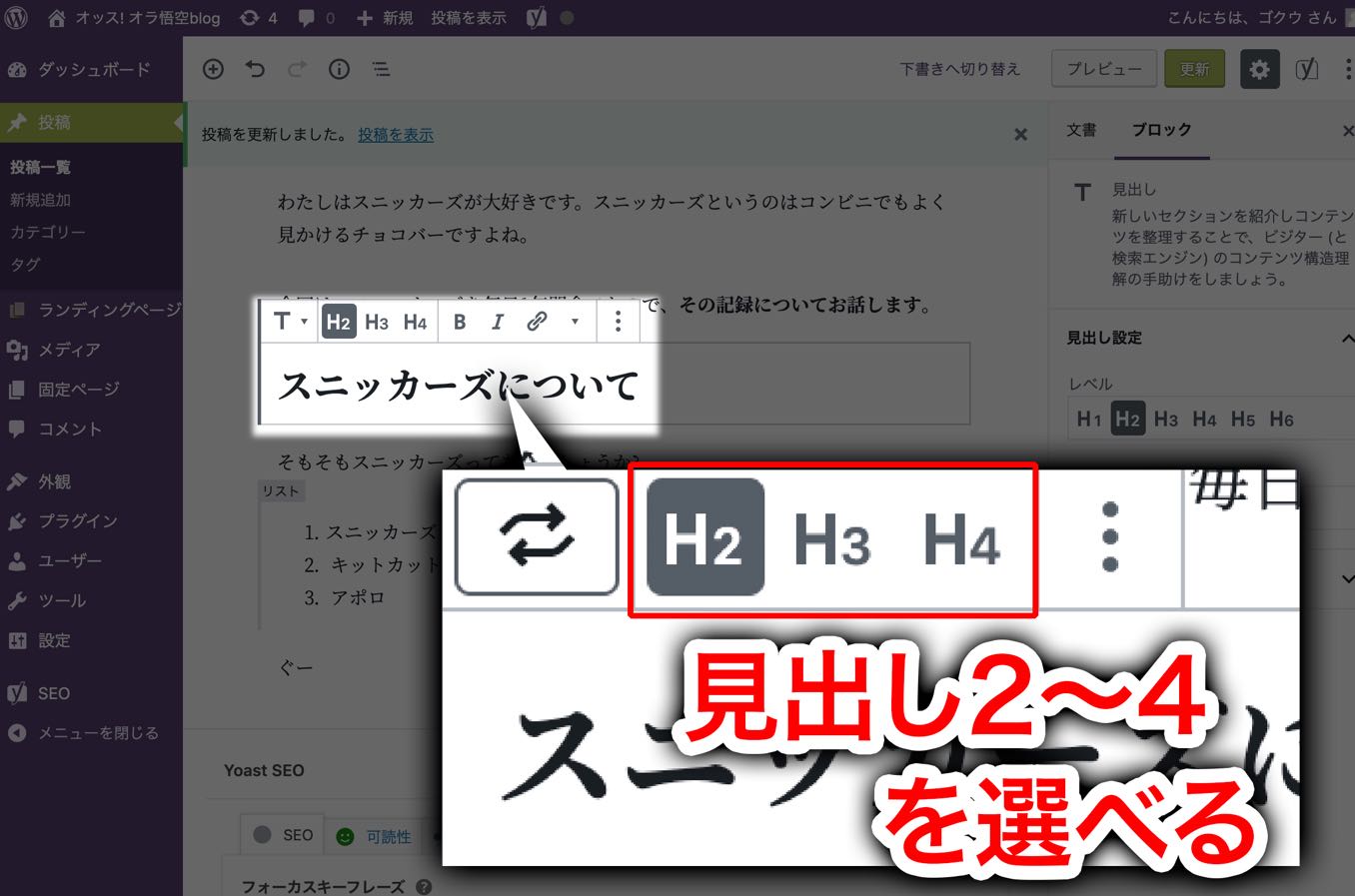

コードがわからなくても大丈夫。WordPressなら下の画像のように選ぶだけで「見出しタグ」が勝手に入ってくれます。

見出しは「見出し2(<h2>タグ)」から使いましょう。

とつぜん「見出し3」を使うのはやめましょう!

「hタグ」以外ではGoogleに「見出し」だと伝わらない

ここで重要なのは「文字サイズを大きくする」だけではダメだということです。

本来の「見出し」を使わずに文字サイズを大きくし装飾したのでは、Googleは「見出し」として認識してくれません。

「単に太い文字、強調したい文字にしているただの文」のような扱いにはなります。

文章構造の中での「見出し」とは受け取ってもらえないんスね!

そうなると、次のような状態になります。

- 記事の内容(構造)がGoogleに伝わりづらい

- 検索で上位に来にくい

ぜひ「見出し」を使って、Googleに「ここ、重要だよ」ということを伝えてください。

Webサイト運営者側の「見出し」を使う理由

そして最後に記事を書く側、つまりWebサイト運営者の「見出し」を使う理由を紹介します。

「見出し(見出しタグ)」として管理しておくと、あとで見出しのデザインを変えたいと思ったときにCSSを使って一括でデザイン変えられるんですね。

一瞬で100記事分の見出しデザインを変えられます。

もしブログを始めたばかりで、意味がわからなくても「見出し2」や「見出し3」は入れておきましょう。

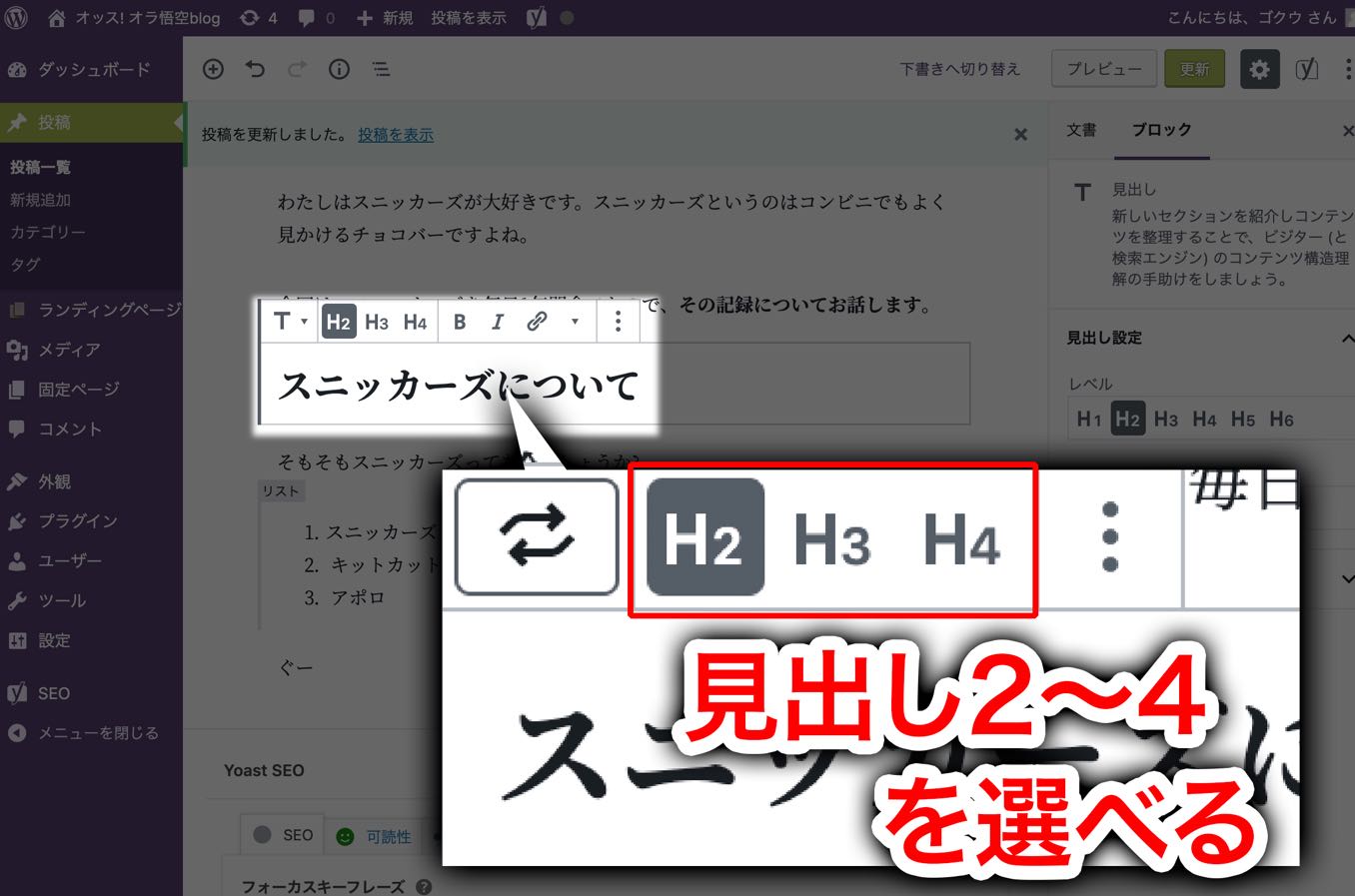

見出しを入れるには、上の画像のようにすればいいだけなのでカンタンですよね。

HTMLやCSSの知識がついた数か月後に「あのときの自分ありがとう」と感謝すると思います。

ちなみにわたしは、「見出し2」から「見出し4」までしか使っていません。

【参考】CSSで「見出しデザイン」を一括変更する例

CSSで見出しデザインを一括で変更できるという例を紹介します。

たとえば、こんなデザインの見出しがあるとします。

ドラゴンボールについて

CSSではこう記述されています。

h2 { font-size:180% ; color : red ; border-bottom : solid 2px red ; font-weight : bold ; }

なんかカッコ悪いデザインっスね……。

なのでこんなデザインに変更したいとしたら……

ドラゴンボールについて

CSSを記述しているところで、次のように文字(コード)をチャチャッと書き直すと、100記事あったとしても、すべての見出しのデザインが一瞬で変わります。

h2 { width:92%; padding:0.1em 0.5em;border:solid 3px #0091ff;color:#0091ff;font-size:150%; }

ということで、見出しをキチンと付けていれば、デザインの管理もラクだということです。

まとめ

長々と説明しましたが、すべて理解できなくてもかまいません(笑)。

理由うんぬんはともかく、「見出し」を使いましょう!